O novo coronavírus, causador da Covid-19, a pandemia que parou o mundo, mudou a ordem de tudo.

Desde o início do ano, em menos de seis meses, quase meio milhão de vidas já foram perdidas no mundo, a economia global desacelerou, o desemprego aumentou, as aulas em universidades e escolas foram suspensas, a máscara cobrindo nariz e boca virou item obrigatório e o isolamento social passou a ser amplamente defendido por profissionais da saúde e líderes políticos que entenderam as inegáveis vantagens da medida para salvar vidas. E o fim dessa nova realidade que vivemos ainda não tem data para terminar.

A cura e a vacina para a Covid-19 ainda não foram descobertas. Testes de medicamentos já existentes que poderiam representar uma alternativa para o tratamento também ainda não surtiram efeito. Seres humanos vêm sendo submetidos a testes de vacinas que estão apenas em fase experimental.

A Pfizer e a empresa farmacêutica alemã BioNTech, por exemplo, já aplicaram vacinas em pessoas dos Estados Unidos e da Alemanha. Em julho, foi noticiado que essa vacina experimental para Covid-19 se mostrou promissora em sua fase inicial de testes. Até a segunda quinzena de julho, 163 vacinas estavam sendo desenvolvidas e testadas em todo o mundo para tentar deter a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Até esse período, eram 23 as candidatas em testes clínicos em humanos, entre elas, a da empresa norte-americana de biotecnologia Moderna, que tem mostrado resultados otimistas, a da chinesa Sinovac e a da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca – esta última é apontada como a que está em estágio mais avançado.

No Brasil, as mais promissoras estão sob a incumbência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com Oxford, e do Instituto Butantan com a Sinovac.

Problema que se repete

A cada nova epidemia em que um vírus até então desconhecido – como é o caso do coronavírus – ataca seres humanos o problema se repete: não há medicamentos desenvolvidos e aprovados que consigam imunizar contra o vírus e curar os infectados. Afi nal, ainda não existe um antiviral de amplo espectro que imunize contra essas novas doenças. Essa demora para encontrar uma cura é explicada pela própria ciência e pela estrutura e característica dos vírus.

As bactérias, por exemplo – que causam doenças como tuberculose, cólera, sífilis, tétano –, são unicelulares, ou seja, têm uma única célula, mas com todas as estruturas que fazem esse ser vivo funcionar. Nesse cenário, fica mais fácil encontrar um antibiótico que destrua a bactéria sem provocar danos ao organismo humano. Mas isso não ocorre quando as doenças são provocadas por vírus. Por serem organismos mais primitivos, eles precisam invadir outras células para conseguir se multiplicar e garantir a sobrevivência dentro do corpo humano, por isso é mais difícil criar um remédio nessa circunstância, pela própria dificuldade em separar o vírus da célula humana que foi invadida.

Assim, se um organismo recebesse um antiviral que não tivesse sido submetido a estudos ou testes, “esse possível remédio não mataria o vírus, mas sim a célula infectada com o vírus”, explica o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Marcos Boulos, no site da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Razões para as dificuldades

Por muito tempo, os antivirais eram considerados difíceis de ser colocados em prática. “Como os vírus se reproduzem dentro dos núcleos das células e utilizam o ‘maquinário’ metabólico da célula do hospedeiro para a construção de seus próprios elementos, acreditava- se que seria impossível desenvolver um agente terapêutico que destruísse o vírus”, escreveu o médico e professor Décio Brick em um artigo científico publicado em 1993.

A pesquisadora Isabela Cristina Simoni, do Centro de Pesquisa de Sanidade Animal – Instituto Biológico, em São Paulo, explica que um agente antiviral ideal deve apresentar um mínimo de toxicidade para a célula hospedeira e não pode suprimir o processo normal de desenvolvimento da imunidade do indivíduo. “Na prática, portanto, é muito difícil encontrar um antiviral ideal. E também não existe um teste ideal”, escreveu em um artigo acadêmico.

Em sua dissertação de mestrado em Ciências Farmacêuticas, defendida na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal, a pesquisadora Sofi a Pereira reforça que o desenvolvimento e a pesquisa de novos antivirais são um processo demorado e caro. “A falta de sucesso deve-se, muitas vezes, ao fato de as moléculas antivirais interferirem não só com a replicação dos vírus, mas também afetarem negativamente a célula hospedeira, uma vez que o ciclo viral está intimamente ligado às funções celulares”, explica. O risco de essa toxicidade afetar as células do nosso corpo impede que a cura para novas doenças provocadas por vírus seja facilmente identificada. Nesses casos, desenvolver um novo medicamento específico pode levar até quinze anos.

Para encurtar o caminho do tratamento

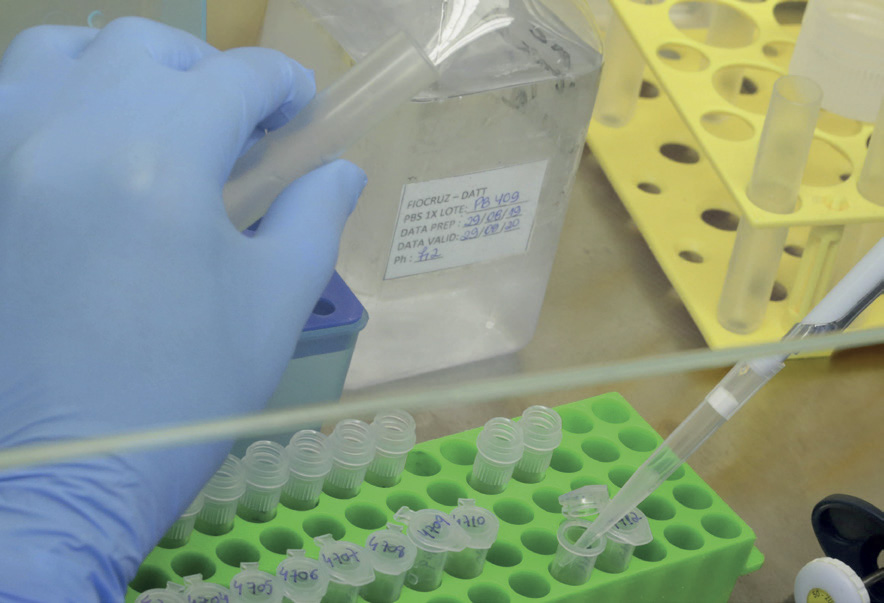

Uma das formas de encurtar o caminho e chegar à cura de forma mais rápida e segura é testar alguns dos milhares de remédios que já existem, inicialmente desenvolvidos para outras doenças. É o chamado “redirecionamento de drogas”, uma medida para tentar encontrar um medicamento eficaz de combate ao coronavírus no organismo. Mesmo assim, toda essa etapa deve passar por diversos estudos em laboratórios antes de o medicamento ser testado em seres humanos.

“Frente a uma doença nova, uma saída é procurar a cura entre medicamentos que já existem, para verificar se eles podem ter atividade farmacológica contra ela. Essa metodologia, chamada de ‘reposicionamento’, foi utilizada, por exemplo, no caso do HIV: quando o vírus foi descoberto, procurou-se entre os compostos que já existiam qual seria útil para controlar a infecção”, explica Ricardo Palacios, diretor e médico de pesquisa clínica no Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, em entrevista ao portal coronavirus.butantan.gov.br.

Segundo Palacios, essa técnica tem uma grande vantagem: como a medicação é conhecida, há ideias sobre o perfi l de segurança para ser usada. “Além disso, no reposicionamento, existe uma capacidade produtiva da droga, já se sabe como produzir. Aí você poupa bastante tempo, e por isso existem estratégias para enfrentar novos acometimentos. Mas isso não significa que possamos pular etapas, principalmente em relação à segurança”, alerta o pesquisador. Até o momento, nenhum medicamento já existente apresentou resposta positiva para combater o vírus.

Testes no Brasil

Se pensarmos em outras doenças provocadas por vírus, como a Aids e a dengue, por exemplo, temos uma noção do quanto é difícil encontrar uma cura definitiva ou uma vacina para essas enfermidades. Mas, como aponta Ricardo Palácios, “em vez de torcer por medicamentos, as pessoas precisam torcer pelos cientistas”. Ou seja, é preciso torcer para os cientistas terem sucesso em suas pesquisas. A atividade em torno do tema é intensa: o site clinicaltrials. gov registrava mais de 346 mil estudos sobre Covid-19 até o final de julho.

O Laboratório Phenotypic Screening Platform, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, começou a testar a partir de abril medicamentos para combater a Covid-19. O grupo tem parceria com a Eurofarma, que cedeu uma biblioteca de cerca de 1.500 fármacos para a pesquisa. Além disso, a equipe vem firmando novas parcerias com outras farmacêuticas para a triagem dos medicamentos já comercializados no Brasil.

Cerca de 500 moléculas desenvolvidas no Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP também estão sendo testadas contra o novo coronavírus. Será colocada à prova pelos cientistas a hipótese de que essas moléculas são capazes de interromper o ciclo biológico do novo coronavírus.

Liderado pelo pesquisador Rafael Elias Marques, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), de Campinas, um grupo de cientistas também foca nas pesquisas em fármacos antivirais. A busca é por moléculas ativas contra o coronavírus entre medicamentos que já estão no mercado. Já foram testados dois mil medicamentos pelos pesquisadores do CNPEM contra a Covid-19.

Vacinas promissoras no Brasil

Duas vacinas testadas no Brasil são consideradas as mais promissoras para a prevenção contra a Covid-19. A vacina experimental apontada como a mais avançada é desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório britânico AstraZeneca. Em junho, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fi rmou acordo para compra de lotes e transferência de tecnologia dessa vacina.

Serão 30,4 milhões de doses, no valor total de U$ 127 milhões, incluídos os custos de transferência da tecnologia e do processo produtivo da Fiocruz, estimados em U$ 30 milhões.

Na segunda quinzena de julho, essa vacina apresentou resultados positivos em estudos preliminares, com resposta imune ao vírus e bons índices de segurança. Os resultados são dos ensaios clínicos da fase preliminar (fase 1 e fase 2). É na fase 3, porém, com um número maior de participantes, que a efi cácia da vacina é comprovada.

A distribuição será em dois lotes de 15,2 milhões de doses, cada, e deverão ser entregues em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O investimento inclui não apenas os lotes de vacinas, mas também a transferência de tecnologia para que a produção possa ser completamente realizada no Brasil.

Dessa forma, a Fiocruz teria capacidade de executar todo o processamento final da vacina, a partir do recebimento do ingrediente farmacêutico ativo (chamado de IFA) entregue pelo laboratório AstraZeneca.

Em paralelo, a Fiocruz deverá fazer as adequações necessárias em suas instalações para conseguir produzir o IFA em sua sede, de modo a se tornar autossuficiente em todas as fases do processo. A previsão é de que a incorporação completa do IFA possa ser concluída nos primeiros meses de 2021.

Essa vacina começou a ter sua fase 3 testada no Brasil na semana de 22 de junho. Todo esse estudo de análise clínica no Brasil é coordenado pela Universidade Estadual de São Paulo (Unifesp). No total, são 5 mil voluntários no país.

Já uma outra vacina promissora tem parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, que inicia a fase 3 de testes no Brasil. Na primeira etapa de testes, nove mil pessoas serão vacinadas.

Se a vacina mostrar resultados positivos, a distribuição no país poderia começar em junho de 2021, ainda que no início a fabricação seja feita apenas parcialmente no instituto paulista por meio de transferência de tecnologia e parceria com a empresa chinesa.

Outros testes de vacinas

A Fiocruz atua também em outras iniciativas na busca por vacina contra o novo coronavírus. Uma delas é a criação de uma vacina sintética. Além disso, a Fiocruz está desenvolvendo uma vacina, que utiliza o vírus da influenza como vetor vacinal para gerar resposta imunológica. Com esse processo, uma das possibilidades é desenvolver uma vacina bivalente, que possa ser usada contra influenza e contra o novo coronavírus.

Já os pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) também estão desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. Alguns testes já foram realizados em camundongos.

“Neste momento, em que estamos lidando com um vírus pouco conhecido, por questões de segurança, é preciso evitar inserir material genético no corpo humano, para não haver eventos adversos, como multiplicação viral e possível reversão genética da virulência. Por isso, as formas alternativas para o desenvolvimento da vacina anticovid-19 devem priorizar, além da efi ciência, a segurança”, ressaltou Gustavo Cabral, pesquisador responsável pelo projeto ao portal da USP.

Outra vacina que está sendo pesquisada também está nas mãos dos cientistas do Instituto Butantan, que vêm combinando técnicas inovadoras de biotecnologia para encontrar a fórmula ideal. A nova estratégia, segundo o Instituto, é inspirada em um mecanismo usado por certas bactérias para “despistar” o sistema imunológico humano: elas liberam pequenas esferas ou bolhas feitas com o material de suas membranas como iscas para atrapalhar as células de defesa. Essas bolhas atraem as células de defesa e, assim, o sistema imunológico agride de forma menos intensa as bactérias.

Os pesquisadores do Instituto pensam em fazer o mesmo, fabricando essas bolhas em laboratório, acoplando nessas esferas proteínas do novo coronavírus. Assim, em contato com o sistema de defesa, as bolhas criariam uma memória imunológica no organismo, estimulando a produção de anticorpos específicos contra o coronavírus.

Um tratamento que vem sendo visto com bons olhos é a partir do plasma sanguíneo convalescente de pacientes recuperados da Covid-19. O procedimento consiste na transfusão do plasma, a parte líquida do sangue, de um paciente curado para um cidadão infectado. Com essa terapia, espera-se que os anticorpos presentes no plasma forneçam imunidade às pessoas com a doença.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) começou em maio um projeto-piloto no estado, que vai usar anticorpos do plasma do sangue de curados do novo coronavírus para tratar pacientes que estejam no início dos sintomas.

Esses são apenas alguns dos trabalhos realizados pelos cientistas em busca da cura para a Covid-19.

Estudos como esses têm um único propósito: frear o número de casos dessa nova doença e as mortes em decorrência dela ao encontrar o tratamento ideal e uma eficiente estratégia de prevenção. E nos lembram da importância de valorizar a ciência brasileira, e investir nela.

Pandemia indica que a natureza exige respeito

Quanto mais se destrói o meio ambiente, maiores são as chances de vírus e bactérias desconhecidos atingirem seres humanos. A destruição da natureza possibilita o contato mais intenso entre pessoas e animais silvestres. Com isso, as chances de novas doenças surgirem é iminente. A história prova isso.

Durante vários momentos da humanidade, animais silvestres, seja por caça, comércio ou perda de área natural – em decorrência do desmatamento –, entraram em contato com o ser humano e transmitiram doenças até então desconhecidas e restritas às áreas de florestas, como ebola, zika e Aids.

Um artigo publicado pelo Fórum Econômico Mundial, entidade que reúne uma vez por ano os líderes empresariais e políticos do mundo em Davos, na Suíça, aponta que 31% dos 12.012 surtos em todo o mundo entre os anos de 1980 e 2013 estão ligados, diretamente, a ambientes que foram devastados. O cálculo é que 65% das doenças que surgiram nas últimas quatro décadas sejam zoonoses.

Esse é caso do novo coronavírus. A nova cepa do vírus existe há tempos no meio ambiente, provavelmente alojado em animais como morcegos, que vivem em seu meio natural. Com a crescente urbanização e a invasão humana das áreas naturais, porém, o vírus quebrou seu ciclo natural, alcançando outros seres – como os humanos.

A origem mais aceita cientifi camente até o momento é que a Covid-19 contaminou humanos a partir do mercado de Wuhan, na China, que comercializava animais (vivos ou mortos) como morcegos, cobras, civetas, entre outros animais silvestres. Essa é uma história que se repete.

O surto de ebola de 2014 na África Ocidental se deu por contato com macacos. Já as mortes pelo vírus nipah em Bangladesh, em 2004, aconteceram pela proximidade com fluidos de morcegos.

Para Cleber Alho, doutor em Ecologia pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e professor titular aposentado do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, a destruição e a alteração dos ecossistemas naturais com perda da biodiversidade são resultado da interferência indiscriminada do ser humano na natureza. E esse é um processo histórico. “O vetor da dengue no Brasil, por exemplo, doença que tem acometido milhares de pessoas todos os anos, é o mosquito Aedes aegypti, originário da África, provavelmente vindo da região etiópica durante o tráfi co de escravos”.

O pesquisador alerta, ainda, que o desmatamento e a queimada da floresta amazônica contribuem para o aumento da emissão do gás dióxido de carbono na atmosfera. “Pode-se esperar que essas mudanças climáticas exerçam efeito substancial sobre os surtos de doenças infecciosas que são transmitidas por insetos vetores e por meio da água contaminada. Os insetos vetores tendem a ser mais ativos em temperaturas mais elevadas”, explica.

Outros exemplos foram as recentes ocorrências de gripe aviária e gripe H1N1. “Os habitats naturais têm desaparecido ou ficado extremamente modificados, reduzidos e fragmentados. A modificação de ecossistemas naturais torna o ambiente mais suscetível para o aparecimento de doenças”, finaliza.

Devido a variações climáticas, devastação de habitats e expansão de cultivos, ocorreu uma mudança no padrão de migração de aves silvestres. Dessa forma, os patos selvagens, reservatórios naturais do vírus, foram até granjas e passaram o vírus para aves domesticadas. Isso resultou na chamada “gripe aviária”. A primeira pandemia do século 21 também foi uma provocada por zoonese. Em abril de 2009, foi identificado um novo subtipo do vírus influenza H1N1 no México. O ponto de partida para essa doença foram os porcos – daí o nome popular de “gripe suína”.

Na última edição do jornal Justiça e Conservação, preparamos uma reportagem bem completa sobre as piores pandemias pelas quais a humanidade já passou e a relação de todas com um histórico de desrespeito ao meio ambiente e às outras formas de vida.